Ce texte ci-dessous est réalisé à partir d’un entretien avec Thomas Lemahieu, qui anime le blog humaginaire, qui rassemble une imagerie populaire au service des mouvements sociaux. Il est publié dans le numéro 7 de la revue Les Utopiques, intitulé Mai 68, ce n’était qu’un début (éditions Syllepse) avec de nombreux autres témoignages « qui remettent au premier plan l’action des travailleurs et des travailleuses ».

En mai 1968, j’avais 24 ans. Mes études étaient largement finies. Je bossais comme graphiste, j’étais directeur artistique dans un studio de mode. C’était un de mes premiers boulots… Quand les occupations commencent, vers la mi-mai, je vais aux Arts Déco, où la production d’affiches sera aussi puissante qu’aux Beaux-Arts. Aux Arts Déco, il y avait une forte présence syndicale de l’Unef : dans les années précédentes, en 1967 surtout, il y avait eu la transformation du folklore, des fanfares et des bizutages en actions syndicales ou de solidarité avec le Vietnam avec, encore en mémoire vive, la guerre d’Algérie. C’était politisé déjà : ça ne sort pas de nulle part.

Sur place, on se connaît déjà pour certains, pour s’être rencontrés pendant nos études à Paris ou aux Beaux-arts de Varsovie. Il n’y avait pas que des étudiants, loin de là, mais aussi beaucoup d’anciens élèves qui étaient devenus des professionnels. Mes copains sont là : Pierre Bernard, qui a lui aussi étudié en Pologne auprès d’Henryk Tomaszewski, et François Miehe, qui, lui, est encore étudiant et responsable syndical aux Arts Déco. J’étais plutôt un producteur d’images qui participait à l’atelier, plus qu’au mouvement étudiant en tant que tel. Bien sûr, je suis allé aux débats, aux assemblées générales, à quelques manifs aussi. J’y participais quand il y avait des grands rendez-vous, mais je n’étais pas leader en quoi que ce soit. Bon, sur l’image, j’ouvrais ma gueule car il faut dire qu’on avait de l’expérience, qu’on avait une pratique différente du graphisme après notre passage en Pologne. Puis, on avait du jus !

La période est euphorisante. 68, c’est d’abord une libération de la parole extraordinaire. La force du jeu et des enjeux de mot. Les gens se causent dans la rue. Il y a un attroupement : tu viens, tu ramènes ta gueule, tu peux discuter. Il y a une curiosité de l’autre qui était assez inouïe. Ça, c’est heureux ! Indépendamment des grands mouvements, des grosses manifs, des grands projets, il y a un basculement. Faire peur aux bourgeois, occuper la rue, pouvoir la ramener, être dans l’utopie la plus folle, poétiser la politique et la vie…

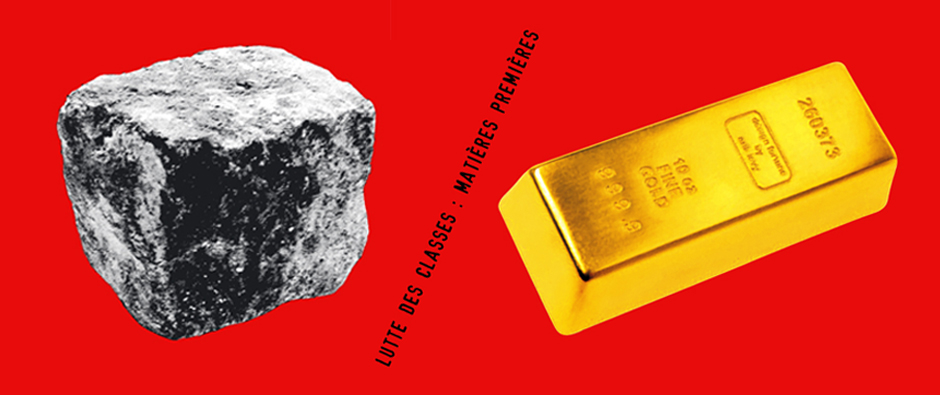

Je lutte des classes

Avec mon boulot, je découvrais un milieu qui n’était pas le mien. J’en avais déjà vu l’envers avec les ouvrières des usines textiles, en rang devant les machines, dans des conditions pourries d’exploitation… Comme celles que subissaient mes parents ouvriers et le chômage qu’avait vécu mon père. Donc je m’éveillais aussi à la lutte des classes, tout en étant dans une position plutôt intéressante, avec un salaire et des conditions de travail potables. Pour le taulier, t’es le jeune artiste, t’es bien vu. Un peu comme un bouffon du roi. Ce statut rend peinard sous réserve que tu fasses le graphiste domestique, je l’ai bien mesuré à l’époque… Pour les patrons, cyniquement, c’était très bien que leur jeune directeur artistique participe au mouvement, avec ses affiches contestataires.

Il y avait une ambiance heureuse. On pouvait travailler avec jubilation les sujets les plus poétiques et politiques possibles. Après, 68 a généré aussi ce qu’on a appelé une liberté sexuelle, mais il faudrait quand même mettre un bémol, avec le machisme ambiant qui restait violent. Pour certaines couches, ça a permis que cette domination masculine s’exerce beaucoup plus facilement, je serais tenté de dire, par une fausse culture de liberté. Même si ça a augmenté les pratiques de la relation… La liberté des corps, elle est encore à construire.

D’une manière générale, cette atmosphère poussait beaucoup d’artistes et d’artisans à la rencontre. Cela a permis de légitimer le travail en collectif. Par la suite, ça a ouvert la possibilité de fonder le groupe de graphistes Grapus avec Pierre Bernard et François Miehe. Mais ça n’est pas tout… En même temps qu’on faisait des affiches, on était conscients de la nécessité d’organiser les études et la profession. Je suis retourné en Pologne pour voir les systèmes d’études qui étaient différents. D’autres sont allés ailleurs… Ça s’est passé pendant le mois de juin, ou dans la foulée immédiate. En tant que responsable de l’Unef, François Miehe faisait partie de commissions de réforme de l’enseignement. Cela a débouché en 1969 sur la création de l’Institut de l’Environnement, un troisième cycle pluridisciplinaire fondé à la suite de l’école d’Ulm en Allemagne, elle-même issue du Bauhaus. À l’époque, là aussi, il y avait ces clivages sociaux et politiques : nous, en tant qu’étudiants d’origine modeste, devenus militants communistes, on voulait pérenniser les choses, les diplômes. Et les étudiants gauchistes petits-bourgeois, ils s’en foutaient : ils étaient plus anticommunistes qu’anticapitalistes. Ils ont pété le truc au bout de deux ans. Enfin, il n’y a pas eu qu’eux, évidemment, pour péter l’expérience : le pouvoir a trouvé que cette aventure sentait trop la subversion.

Mais revenons en arrière : Mai 68, aux Arts Déco il faut voir le décor aussi, l’esthétique. C’est une école avec plusieurs étages. Au quatrième, il y avait un atelier de sérigraphie. On récupérait les chutes des grands rouleaux des rotatives des quotidiens. Ces grands rouleaux, on les faisait pendre du quatrième jusqu’en bas, dans les cages d’escalier. Ensuite, c’était coupé et immédiatement collé… Chacun avait un projet d’image. Il allait le soumettre en assemblée générale, ça discutait beaucoup. Et ensuite, quand on revenait dans l’atelier, on faisait ce qu’on voulait, c’était le principe. C’est celui qui fait qui décide. Démocratie ultra-directe mais pas trop directive, en somme…

Le plaisir du partage

Ce qui est important, dans les ateliers populaires de 68, et c’est souvent omis dans les récits, c’est la diffusion. D’abord, il y a, c’est vrai, un bordel d’images partout, un joyeux bordel. Cela stimule la réflexion, le goût critique, la poétique du regard. Quand on regarde toutes les affiches de 68, en dehors de quelques-unes, il y a beaucoup de « petits dessins »… Mais c’est la relation qui donne son sens. Le plaisir de coller, de s’emparer des images est aussi fort que celui de les inventer et de les fabriquer. On a découvert ça à ce moment-là et on a retenu, à Grapus, puis à Ne Pas Plier, à quel point les circonstances de diffusion sont importantes. Quand on diffuse Je lutte des classes ou Rêve générale dans les manifs, on devient auteur et acteur d’une pensée. Il y a une vraie jubilation de la rencontre, de la relation active, du partage.

Donc, 68, c’était surtout ça : un partage collectif. De partout, ça tchatchait. Bien sûr, à côté, il y avait les manifs, la répression, le folklore. La violence quelques fois envers les étudiants, et surtout celle moins visible contre les ouvriers. Ou encore l’emphase des discours. C’est ce que l’on retient, alors que, sur le fond, ce sont des formidables luttes ouvrières et leurs acquis. Et de même que les travailleurs dans les usines occupées réfléchissaient à la construction de la liberté et de l’égalité, nous, nous imaginions les conditions possibles de notre travail sur les formes et sur le langage. Il s’agissait de construire de la politique, du projet, de l’enseignement. Et tout ça, en déconnant sérieusement.

Révolutionner, c’est inventer de nouveau. Là, on était dans la recherche inventive. Il n’y avait pas cette frilosité qu’on a pu connaître depuis. En 68, il y avait une volonté de jouer, d’expérimenter sans arrêt. Et l’échec faisait partie des conditions de la réussite. On n’en avait rien à foutre de se tromper, de faire une grosse merde. On produisait, on tentait le coup… Et il y avait une vitalité terrible qui débordait la notion d’œuvre. La qualité était dans le parcours, dans les échanges autant que dans l’image elle-même.

La fin de l’occupation a peut-être signé l’arrêt d’un outil éphémère, mais en fait, tout s’est poursuivi. On a continué la réflexion à l’Institut de l’Environnement, puis à Grapus. Cela nous a gavés d’utopies, comme des vitamines… L’utopie, ce n’est pas quelque chose qui fait faire des projets dans un horizon lointain, c’est ce qui permet d’en réaliser, par la force du rêve, de l’imagination, certaines parts immédiatement. Et grâce à cette vitalité, parce qu’on était organisés en groupe dans Grapus, on a pu résister au manque de fric, à l’exploitation comme au sectarisme, et faire ce qu’on voulait dans une camaraderie totale, une fraternité militante.

Il est urgent de prendre le temps

L’Histoire, ce n’est pas du fait divers. La Révolution française n’est pas finie. La Commune de Paris, elle n’est pas finie. 68, ce n’est pas fini. Les grandes luttes de 1995, elles ne sont pas finies. Rien n’est jamais fini. À un moment donné, il y a un mouvement et les utopies, les possibles se construisent sur les luttes qui ne sont pas encore réalisées. Ce n’est pas pareil que fini. Les choses sont dans un mouvement, elles ne sont pas dans un événement. On nous balance une culture de l’immédiateté, du résultat, mais dans la réalité, c’est le parcours, sa qualité, qui tient lieu de pédagogie, d’éducation. Le savoir se transmet dans un parcours, pas par la magie d’un événement.

Quand on y pense, il y a de quoi regretter l’encéphalogramme plat, le mouvement linéaire sans aspérité que nous connaissons aujourd’hui. C’est une manière de ne plus rien faire d’autre que de gérer le malheur. Or, 68, ce n’était pas de la gestion du malheur, de la résistance tout court. C’était de l’invention, c’était militer pour des bonheurs à construire. On voit bien les mots d’ordre poétiques, déconneurs, amusants… Ça ouvre un champ des possibles, ça crée un imaginaire social. C’est fondamental. Alors qu’actuellement l’imaginaire politique des mouvements sociaux, il n’est un peu que dans la résistance aux malheurs. Plus personne n’ose affronter la revendication du bonheur. Il ne s’agit pas que de faire des pansements; il faut aller améliorer la qualité de ce qui, à l’origine, n’allait pas… Et inventer de nouveau !

Dans les toutes premières années de Grapus, tout juste après 68, les militants dans le champ politique ou syndical avaient peur des expressions qu’ils pensaient ne pas dominer. Parce qu’elles flottaient ! Il ne fallait pas que ça flotte, il fallait que le sens soit très ancré, déjà vu, déjà connu, donc chiant. Très souvent, une idée neuve est trahie par des expressions vieillottes à la con. C’était une grande bagarre ; il fallait retrouver le plaisir de l’expression d’une pensée heureuse, et ne pas transformer une pensée progressiste dans une forme académique, ennuyeuse. Car, sous prétexte qu’on va mieux la faire comprendre, on va la rendre inintéressante, impossible à partager. On voit bien que, quand la parole se libère, quand on la ramène, les formules heureuses, elles dominent, et elles escamotent immédiatement les quelques petites bêtises qu’il peut y avoir. Quand tout le monde s’y met, ça fusionne, ça bouillonne, ça te donne envie d’y aller, d’avancer.

Qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui les responsables qui ont un peu de pouvoir au sein des partis, des syndicats, des villes organisent l’ennui dans des pratiques pourtant généreuses et solidaires ? Ont-ils peur d’affronter un conflit que produirait quelque chose d’un peu neuf. On nous oppose le manque de moyens, bien sûr, mais c’est souvent un faux prétexte. On peut toujours travailler en écrivant un truc sur un bout de papier à la main – 68 nous l’a montré. Mais on est rentrés dans un système de communication la plus bête. Communiquer, c’est niquer la communauté. Ce que l’on doit partager, c’est le désir de transformation. Informer c’est former ! Ce n’est pas seulement le savoir. Si le savoir est ennuyeux, il n’y a aucune chance qu’il se partage.

Préavis de rêve

Après 68, il y a eu un retour de la réalité économique, culturelle, sociale, avec un rappel à l’ordre de l’habitus pour parler comme les sociologues. Les lois des origines familiales et sociales ont vite recouvert les découvertes révolutionnaires. Beaucoup sont rentrés dans le giron pour trouver du boulot ou faire un beau mariage. Mais cette formidable grève, les solidarités étudiants-ouvriers sont une source pour les changements à venir. Grâce à l’Institut de l’Environnement, puis à Grapus et à Ne pas plier, on a pu travailler dans des formes de solidarité collective. Et j’ai sans doute évité ce qui est arrivé à certains, passés d’une période euphorique à une période mélancolique. Moi, je n’ai rien regretté de rien. De 68, il n’y a que du bon à prendre, et le mieux, c’est qu’il en reste…